La Edad Moderna: un antropocentrismo descentrado

Tomás Molina

Tomás Molina

La Edad Moderna se ha concebido a sí misma en términos antropocéntricos. Con esto quiero decir que considera al ser humano como el punto de partida para construirlo todo: la sociedad, los valores, la economía, la política, etc.

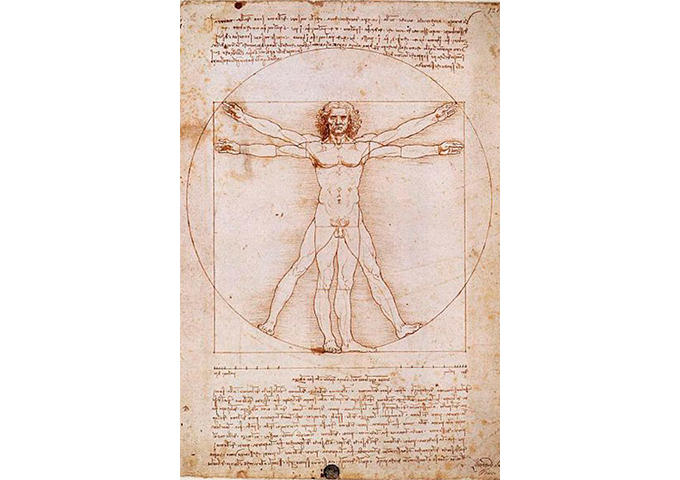

La voluntad humana es suprema. Solo el hombre, nada más que el hombre. El inicio de este antropocentrismo radical usualmente es rastreado hasta el Renacimiento: aquel es el punto de ruptura con el universo teocéntrico medieval. Petrarca, Ficino y Erasmo le dan al hombre —y particularmente a los seres humanos individuales— un papel central. De hecho, el humanismo nos dio una primacía óntica radical: puso al hombre primero e interpretó a Dios y la naturaleza a partir de ella. Esto se hizo en contraposición a la Antigüedad y la Edad Media: ambas épocas le daban una primacía óntica a lo divino: Platón, Aristóteles y los medievales creen que la realidad tiende toda hacia un Ser que precede lo humano: el Bien, la causa primera y Dios. Todo, pues, lo interpretaron a partir de ese Ser.

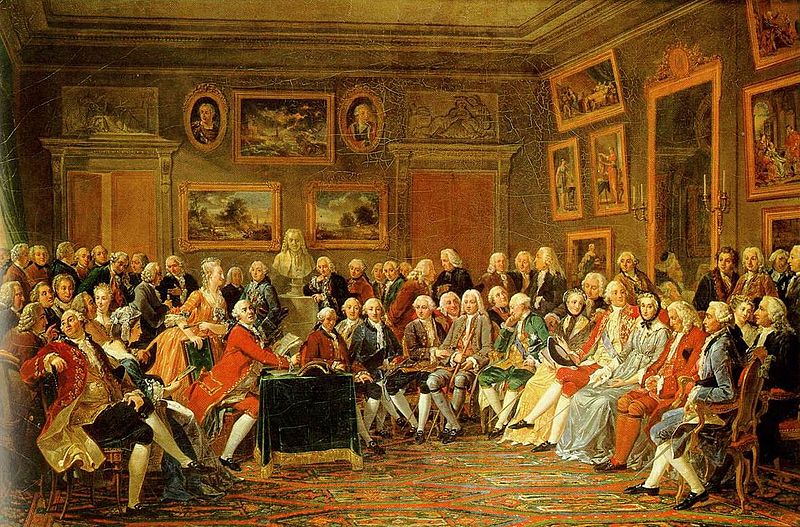

La Ilustración radicaliza la lógica humanista —todavía inmersa en un profundo cristianismo— y con Lamettrie llega a su conclusión lógica: los seres humanos solo pueden entenderse correctamente como seres humanos, no como criaturas de un Dios. La religión, por tanto, no solo es superflua sino falsa. Nos lleva a la incomprensión, al error. Nuestra racionalidad es suficiente para entendernos y vivir bien. Los pensadores más moderados reconocen que los demás órdenes del ser, es decir, Dios y la naturaleza, quedan apenas como meras garantías, como meras confirmaciones de la validez de nuestros actos —y eso cuando sobreviven. Son, pues, un comité de aplausos.

De hecho, esta interpretación tiene una lógica retroactiva: el moderno asume la eterna primacía óntica del hombre y, por tanto, lee la religiosidad antigua como una forma en la que el hombre se aplaudía y se legitimaba a sí mismo. Así pues, la religión ejercía un mero papel superestructural.

Pese a nuestra pretendida primacía óntica, la modernidad misma nos va mostrando que somos apenas el producto de la evolución, como cualquier otro animal. Vivimos en un pálido punto azul en una esquina de la Vía Láctea. Nuestra importancia objetiva decrece con cada siglo. Si antes vivíamos en el centro del universo, si antes Dios había muerto por nosotros, si antes, en fin, éramos los dueños del mundo por derecho divino, ya somos apenas unos antropoides que luchan por sobrevivir en un universo hostil que debemos dominar. Aquí se va mostrando el problema del antropocentrismo moderno: reconocemos que objetivamente carecemos de importancia, al tiempo que subjetivamente creamos que poseemos una supremacía sobre el universo.

En efecto, ya no somos el centro de nada, pero creemos tener una dignidad intrínseca, unas cualidades que nos hacen únicos y una primacía óntica radical sobre los demás órdenes del ser: la naturaleza y Dios. Ya Gómez Dávila había visto la contradicción entre nuestra creciente humillación objetiva y nuestra creciente soberbia subjetiva cuando señalaba que

El orgullo del hombre ha crecido con la comprobación creciente de su insignificancia.

Heliocentrismo, selección natural, compulsión subconsciente, determinismo económico etc., cada nueva humillación tonifica su soberbia.

Por supuesto, la lógica anterior tiene una reacción: en algunas filosofías de la historia modernas (como la de Marx) el ser humano sigue teniendo un rol central: la historia avanza con un propósito que coincide con el bienestar humano. Y sin embargo, esa importancia objetiva de lo humano nunca resulta tan convincente.

La ciencia —esa autoridad indiscutible de nuestra época— siempre insiste en que somos un accidente evolutivo más. El antropocentrismo moderno, por tanto, nunca es completo. Mis pesquisas apuntamente justamente en la dirección de que el hombre moderno vive en una situación que podríamos caracterizar como una centralidad descentralizada. Nuestra supremacía óntica queda equilibrada por el reconocimiento de nuestro carácter irrelevante en el cosmos.

El hombre moderno se entiende subjetivamente como soberano sobre todos los entes, pero al mismo tiempo acepta que esos entes son indiferentes precisamente por nuestra irrelevancia objetiva. Somos centrales y al mismo tiempo esa centralidad no es reconocida por nadie más en el universo, i.e., no estamos efectivamente en el centro físico ni metafísico. Esto resulta en clara contraposición a la lógica estoica y bíblica, donde el universo había sido hecho para el hombre y donde, en efecto, se reconocía de esa manera nuestra importancia objetiva.

El famoso reino del hombre tiene un súbdito que no reconoce su legitimidad y su soberanía: el universo resulta indiferente a nuestras pretensiones. Justo por eso debemos dominarlo a la fuerza por medio de la ciencia y la tecnología. Si nuestras sociedades son tecnológicas se debe precisamente a que buscamos hacer efectiva nuestra primacía óntica en un universo que no la reconoce. Solo mediante el poder que nos otorga la tecnología podemos someter el universo a los dictados de nuestra voluntad.

¿Es posible concebirnos de otro modo? ¿Serán nuestros males actuales producidos por una hybris que nos otorga una primacía de la que en el fondo carecemos? Reaccionarios y posmodernos responden a estas preguntas de un modo positivo. Pero mientras los primeros solo conciben la vuelta a un universo teocéntrico, quizá los segundos ofrezcan una manera de pensar el problema que no implique una imposible vuelta al pasado. En todo caso, nuestra época está marcada por esa contradicción. Es hora de pensarla con seriedad.