Una biblioteca antigua: fuentes iconográficas y documentales

La Biblioteca es parte fundamental del Claustro, desde su misma fundación. Pasamos revista a las fuentes que tenemos para su conocimiento.

¿Cuántas fuentes tenemos para imaginar una biblioteca antigua? En el caso de la Universidad del Rosario, la primera fuente es documental: el Inventario de 1800. Este es el primer intento de una catalogación de la biblioteca, a partir de tres criterios: la ubicación, el orden alfabético y el temático.

La ubicación (orden material, para usar la terminología del documento) depende de estantes y, en ellos, cajones. Para comprender mejor el diseño antiguo, conviene entender el sentido contemporáneo de dichos términos, acudiendo al Diccionario de autoridades (anterior al Inventario):

ESTANTE. s. m. Armario sin puertas, para poner libros, distribuirlos y guardarlos. Parece haverse dicho y llamado assi porque está y se pone arrimado à las parédes[1].

Ya en el cajón, la colocación del libro se indica por un número arábigo.

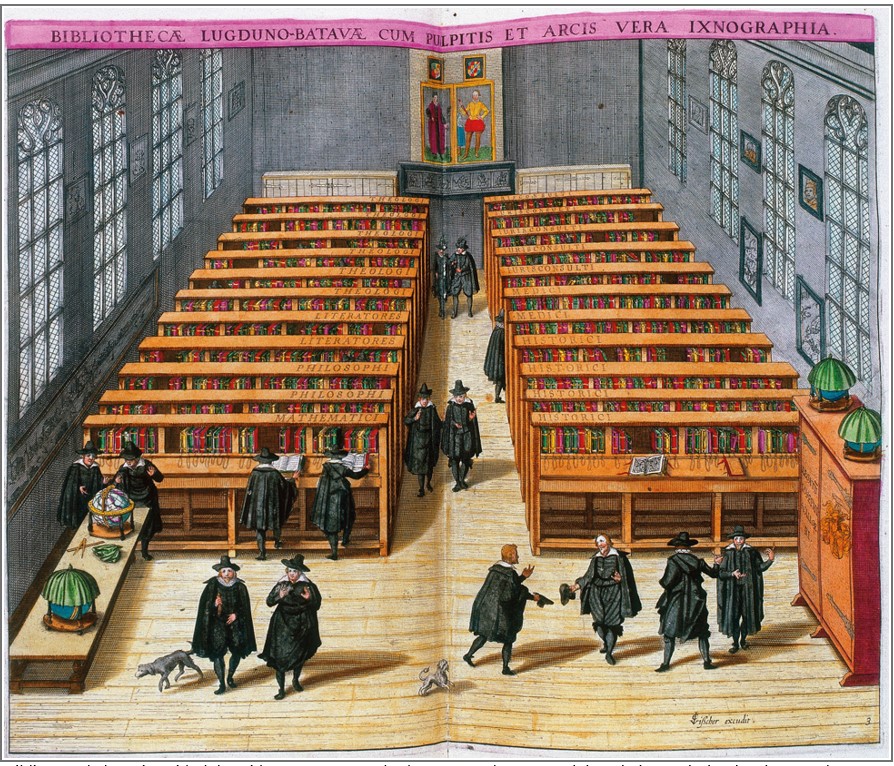

Biblioteca de la Universidad de Leiden, en 1610. Grabado por Woudt para Stedeboeck der Nederlanden (Amsterdam: Willem Blaeu, 1649).

Con esta información documental, podemos detenernos a observar el aspecto de una biblioteca antigua. Se trata del grabado de la Biblioteca de la Universidad de Leiden, en el siglo XVII. Se trata de un dibujo de Jan Cornelis van't Woudt (1570-1615), grabado por Willem Isaacsz. van Swanenburg (1580-1612) en 1610. La obra se imprimió varias veces y con variantes de detalle, incluso coloreada.

Vemos dos hileras de estantes; en los más cercanos, los lectores consultan libros encadenados (libri catenati) en una repisa (pulpitum). Al fondo, dos armarios cerrados para los volúmenes más pequeños. Otro detalle llamativo, y que nos lleva de nuevo al Inventario, es la leyenda de cada estante que indica la agrupación temática. Allí tenemos, iniciando por la izquierda: Mathematici – Philosophi – Literatores – Theologi (seis estantes) - Historici – Medici - Iurisconsulti. Para la Biblioteca del Rosario colonial, lo que hoy llamaríamos ‘materias’ allí son ‘facultades’: en primer lugar, los juristas; vienen luego los teólogos, santos Padres y expositores, con apéndice de místicos y predicables; luego los filósofos y matemáticos; en seguida los médicos, anatómicos y quirúrgicos; gramáticos latinos[2] e historiadores al final. En 1843, se añadió un folio con una facultad novedosa: Literatura. Apenas media plana y unas pocas obras representan una nueva materia y campo de interés.

Poco sabemos del aspecto de la biblioteca del Rosario colonial. El Inventario general del colegio, fechado en 1793, la despacha en pocos renglones:

Yten la libreria con los libros que constan del Ynventario que corre firmado con la misma fecha de este. Yten una mesa forrada en baqueta, que està en la libreria, y una mampara, y vidrieras de la dicha libreria[3].

Aquí, de nuevo, podemos acudir a una más amplia descripción contemporánea, la de una biblioteca jesuítica:

Entrose a la pieza de la libreria que tiene veinte pasos regulares de largo y siete de ancho, con tres ventanas grandes con sus vidrieras, su puerta de madera y cerradura, circunvalada de estantes de madera pintados de azul y perfiles de oro, con un cuadro de San Ignacio sobre la puerta de la entrada, y en el discurso de esta pieza dos mesas grandes aforradas de vaqueta, dos bancos de sentar, una silla de sentar, ordinaria, un atril largo de madera, una escalera, cuatro globos bien maltratados, y dos instrumentos de bronce del arte de geografia[4].

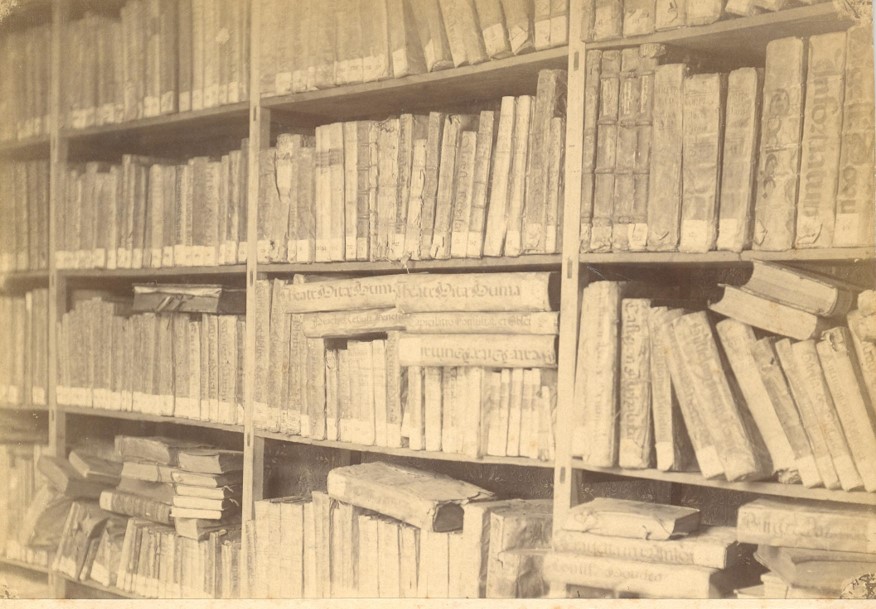

La fotografía más antigua debe datarse a fines del siglo XIX o principios del XX, antes que el rector Carrasquilla mandara hacer la lujosa y actual estantería.

Fotografía más antigua de la biblioteca del Colegio del Rosario, sin fecha. ALB 07.3 FOT 016.

Estas son las fuentes con que podemos imaginar la biblioteca colonial del Colegio del Rosario. No descartamos que haya fuentes testimoniales o literarias sobre este espacio, que mejorarían nuestra comprensión histórica.

[1] Real Academia Española. Diccionario de autoridades. Tomo tercero. Madrid: Imprenta de la Real Académia Españóla, por la viuda de Francisco del Hierro; 1732. Cuando el Diccionario explica la etimología diciendo escuetamente “porque está”, omite una explicación que no era necesaria para el lector de entonces pero sí para el moderno: que nuestro ‘estar’ viene del latino ‘stare’, precisamente “estar de pie”; es decir, le da al verbo castellano el mismo sentido del latino. Otra cosa: cuando ofrece los equivalentes latinos para ‘estante’, pone pluteus y loculi, no pulpitum, como en el grabado. ‘Plúteo’ hoy significa tanto “cajón” como “estante”.

[2] ‘Gramáticos latinos’ es lo que en Leiden llamaban ‘literatores’.

[3] Blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Inventario del Colegio del Rosario, en 1793.

[4] Rubio, A. (2022). Libros en el Nuevo Reino de Granada: funciones, prácticas y representaciones. Medellín: EAFIT.