Creacionismo internacionalista El mito fundacional de la Paz de Westfalia

Camilo Vargas Betancourt

Camilo Vargas Betancourt

En el inicio todo era tinieblas, y Dios dijo: “hágase el Estado”, y se hizo el Estado, y Dios vio que era bueno.

Esta es la noción aproximada que al parecer se llevan de sus clases varios internacionalistas para entender cuál es el origen de ese universo en el que creen que viven, y que llaman el “sistema internacional”. De esa forma nació el Estado-nación moderno, así, en un instante, en algún día de 1648 cuando “se firmó” la Paz de Westfalia.

Todas las religiones necesitan un mito fundacional, y no hay que culpar a las Relaciones Internacionales por tener este. Tampoco hay que culpar(nos) a los profesores de la disciplina por divulgar las leyendas sobre las que arraiga dicho mito. Al fin y al cabo, hace falta construir una base, una primera noción de la realidad, para después complejizar sobre ella. Para deconstruir y reconstruir mejores nociones. Pero sí hay que culpar a quienes se aferren con terquedad al creacionismo Westfaliano, sin ir más allá de la ingenuidad de su mundo de fantasía.

Porque el proceso de la formación y transformación de las instituciones políticas que asociamos con el Estado moderno es complejo, dinámico y totalmente contemporáneo. Su comprensión como un proceso histórico es esencial para entender muchísimos problemas actuales, incluyendo el déficit de desarrollo en múltiples dimensiones que sufren distintas sociedades, la causa y la manifestación de distintos fenómenos que afectan la seguridad, la naturaleza del multilateralismo, etc.

No es “historia vieja”, que poco importe a las preocupaciones del presente. Este texto es un recuerdo sobre la importancia de deconstruir el mito de Westfalia.

La historia detrás del mito

El relato mítico de la Paz de Westfalia suele contener varios mitos en uno.

Se suele pensar como un tratado, cuando en realidad son dos, o tres, dependiendo de cómo se lo mire.

En la región histórica de Westfalia, al noroeste de Alemania, se firmaron en octubre de 1648 dos tratados. Uno, en Münster (el Instrumentum Pacis Monasteriensis), relativo a los términos de la paz entre el Emperador Fernando III de Alemania y el rey Luis XIII de Francia. El otro, en Osnabrück (el Instrumentum Pacis Osnabrugensis), relativo a la paz entre Fernando III y la reina Cristina de Suecia.

Ambos tratados pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años, una guerra que enfrentó al emperador del “Sacro Imperio Romano Germánico” con muchos de sus principados y demás territorios internos en los que se dividía la Alemania del siglo XVII. Francia y Suecia fueron los principales aliados externos de los principados rebeldes en contra del Imperio.

Pero además, en enero del mismo año de 1648, se había firmado, también en Münster, un tratado de paz entre los delegados del rey Felipe IV de España y la República de las Provincias Unidas de los Países Bajos, que puso fin a la llamada Guerra de los Ochenta Años.

Los últimos treinta años de la Guerra de los Ochenta Años fueron la Guerra de los Treinta Años, una verdadera guerra mundial[1] que devastó el corazón de Europa (las fronteras de Francia y Alemania y los países bajos, tal como lo haría las guerras mundiales del siglo XX), en medio de la lucha por la hegemonía continental y, de paso, por el comercio global.

Suele causar confusión que haya dos tratados de “paz de Münster”, ambos por consiguiente firmados en Westfalia, pero uno poniendo fin a la guerra entre España y los Países Bajos en enero, y el otro a la contienda entre Alemania y Francia en octubre. Paces entre actores distintos de un mismo conflicto, en todo caso. Para la época España y Alemania (o para ser más precisos, Austria, sin que en este momento de la historia y en un texto breve como este valga la pena diferenciarlas) eran aliados y casi una misma entidad política, gobernados por los primos de la dinastía Habsburgo (para España, “los Austrias”).

La Paz de Westfalia tiene su fama bien ganada porque el proceso de negociación de paz supuso por primera vez el reconocimiento internacional explícito, jurídico y político, de la soberanía de otras entidades políticas, un principio básico de la figura del Estado moderno.

Sin embargo, existe la concepción errónea de que este fue un resultado del fin de la Guerra de los Treinta Años, y que por lo tanto fue algo que sucedió en Alemania. No obstante, la noción de la soberanía resulta bastante imprecisa si se considera que tanto el Sacro Imperio Romano Germánico como los principados y obispados que existían en su interior eran, y siguieron siendo por mucho tiempo, formas muy alejadas de lo que entendemos por un Estado moderno. Ese imperio confederado que contenía entidades independientes, y a veces frontalmente contrarias o rebeldes, siguió existiendo por muchos siglos. El Estado moderno y la soberanía no se consagraron con el fin de la Guerra de los Treinta Años, sino con el de la Guerra de los Ochenta Años.

Lo verdaderamente revolucionario fue que la negociación de paz de Münster, entre España y sus provincias rebeldes del norte de los Países Bajos, obligó a la Corona Española y a los garantes internacionales a hacer algo que hasta el momento no habían hecho: darle reconocimiento de actor político, con credenciales en papel y toda la cosa, a los representantes de una entidad que no era ningún reino europeo con derechos heredados y consagrados jurídicamente, sino a una república.

Después de 80 años de dilapidar las riquezas de América en una guerra sangrienta e infructuosa en contra de los rebeldes “holandeses”[2], España y los demás reinos europeos tuvieron que aceptar sentarse a dialogar y firmar papeles jurídicos con los representantes de un territorio, de facto independiente (de facto soberano en su territorio y sobre su población), pero que según el derecho regalista (el de los reinos que predominaban en Europa) no tenía derecho a existir.

En este punto vale subrayar otro elemento erróneo del mito Westfaliano, y es la creencia en que antes de 1648 no había derecho, ni nada. Todo era tinieblas y caos. En algún momento lejano el mundo fue Roma, y tras más de un milenio de oscuridad en que nadie sabe qué pasó, nació el Estado como un renacimiento del orden de las cosas. Esa es la noción del mito.

La realidad es que hay toda una tradición jurídica heredada de Roma que, de la mano con las instituciones eclesiales, mantuvo vivo el derecho como fundamento constitutivo de las organizaciones políticas europeas durante toda la Edad Media. Tras la imagen del mundo mágico de caballeros, damas y bestias fantásticas siguió habiendo una clase de letrados, abogados y curas, que mantuvo viva una vieja tradición jurídica que justificaba la existencia y permitía el funcionamiento de los reinos.

En cualquier caso, la Europa medieval vivió en la tensión entre el derecho regalista y el derecho señorial, y la tragedia (para los reyes), de que los dominios jurídicos del reino no lograran ser realmente controlados por los reyes sino por “señores”, supuestamente sometidos al rey, pero en la práctica libres de actuar a su antojo. Esto no debería sonar raro para los nacionales de un país (digamos, Colombia) cuyo Estado se proyecta en los mapas mucho más lejos de lo que en realidad controla, y donde el verdadero control territorial lo ejercen todo tipo de “señores” con poder de facto en muchos señoríos (digamos, el Catatumbo, el Sur de Bolívar, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, el Paramillo, la Costa Pacífica, las sabanas araucanas o las selvas del Guaviare, entre muchas otras).

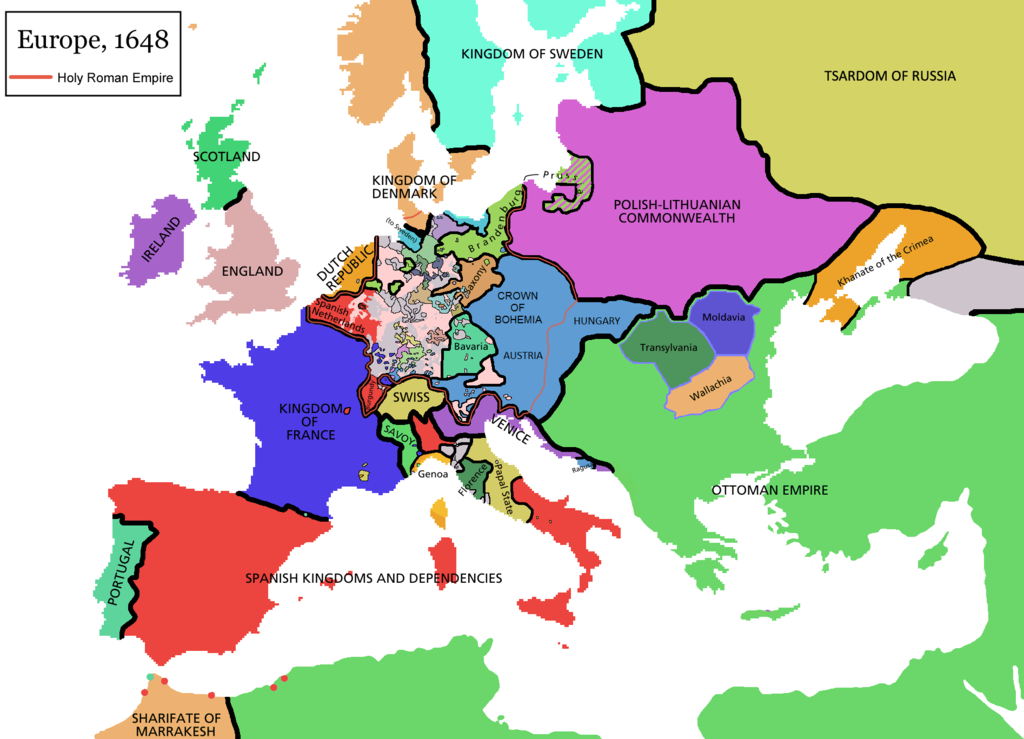

Mapa europeo de 1648 tras la Paz de Westfalia - CC BY-SA 3.0

Como sea, los Países Bajos se convirtieron en la primera república en independizarse de España, más de siglo y medio antes que los reinos americanos que también se independizaron de España y se volvieron repúblicas. Curiosamente los Países Bajos hicieron eso para convertirse a su vez en un imperio colonial que sometió a numerosos territorios de otras latitudes y que incluso abandonó la forma republicana y se convirtió en un reino a partir del siglo XIX y hasta la actualidad.

Pero ese hecho de elevar al nivel del reconocimiento jurídico-político el control de facto (la soberanía) de una república sobre un territorio y una población, en contra de la ortodoxia jurídica del derecho de los reinos, fue la revolución político-institucional por la que la Paz de Westfalia se convirtió en el poderoso mito del origen del Estado.

Entonces, si no fue un acto de Dios, y si la firma de la Paz de Westfalia fue apenas la conclusión de un proceso: ¿en qué consistió ese proceso? ¿De dónde y por qué se originó el Estado entonces?

Breve conceptualización del Estado moderno

Dejando de lado que muchos estudiantes y profesionales de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales van por ahí sin tener clara en su mente las definiciones de “ciencia”, “política”, “gobierno”, “relaciones”, “internacional”, y, por supuesto, “Estado” (entre muchos otros conceptos fundamentales), limitémonos acá la definición de este último (cuyas mayúsculas iniciales, eso sí, defienden a ultranza quienes profesan estas disciplinas).

Por la página 1000 de Economía y Sociedad, Max Weber dice más o menos que el Estado es una empresa de dominación de carácter institucional cuya dirección administrativa impone, a través de la aplicación de reglamentos, el ejercicio del monopolio de la violencia y la tributación legítimas sobre una población y un territorio determinados.

Estado es administrar directamente territorios y poblaciones a través de normas que se aplican porque se consideran legítimas. Como veníamos diciendo, desde Roma Europa ha sido gobernada a través del derecho positivo. Pero durante la Edad Media, el derecho que daba legitimidad a los reyes no les garantizaba la administración directa de sus territorios y poblaciones, sino que establecía una compleja relación institucional con señoríos y títulos jerárquicamente inferiores, pero a menudo más poderosos en términos de control territorial efectivo.

Uno de los procesos políticos más interesantes del tránsito de la Edad Media a la Modernidad Europea es el proceso en el que las coronas arrebatan ese poder fáctico a los señoríos e imponen sus cuerpos administrativos y militares sobre el territorio que se supone que cubrían sus reinos desde hace siglos. Es interesante porque, a diferencia de lo que sugiere el mito Westfaliano, desarrollar el Estado no fue una receta, ni una mecánica única, ni algo que se acordara en tratados. La experiencia de cada región de Europa (y subsecuentemente, del mundo) es particular. No pasó un día de 1648. El Estado moderno venía desarrollándose desde hace siglos en distintas regiones europeas, y el episodio de los Países Bajos es solo una de sus múltiples manifestaciones. Todo tipo de avatares sobre el desarrollo del Estado los seguimos viendo hasta el presente.

De cómo más el Estado cuajó en la historia

Hay que repetir como un mantra que la historia no transcurre en grandes periodos fijos con grandes fronteras entre uno y otro periodo. Nadie vivió un día en la edad Clásica y despertó al siguiente día en la Edad Media para verlo todo transformado. La historia transcurre segundo a segundo, a cada instante, determinada por la infinidad de fenómenos que pasan, que se relacionan complejamente y que cambian conforme avanza el tiempo. Aunque hay algunas coyunturas que permiten marcar su paso, la mayoría de los cambios históricos son imperceptibles. Hay que verlos en la lejana perspectiva de periodos más amplios (hay que “periodizar”) para darle sentido al paso del tiempo, pero ello conlleva el riesgo de enmarcar demasiado algo que es fluido.

La historia, como señala Michel Foucault en La Arqueología del Saber, son en realidad muchas series históricas (la suma de la historia de muchas cosas, cada una con su propia lógica, su propia causalidad y merecedora de su propio relato), y solo hacemos cuadros de ella (fotografías de algún instante) para tratar de entender y darle sentido a lo que pasa.

Pues todas estas salvedades conceptuales son necesarias para insistir en que el Estado no surgió de un momento a otro, sino que se fue consolidando, fue cuajando, a partir de procesos distintos, en las distintas partes del mundo, empezando por Europa.

Se puede repasar brevemente algunos ejemplos, limitándonos a Europa occidental.

Francia, por ejemplo, es un proceso iterativo de división y unificación territorial y administrativa que se puede trazar a un tiempo tan lejano como las campañas Merovingias de los pueblos francos en los siglos V y VI, para unificar bajo su dominio las tierras pobladas de otras tribus bárbaras y que en el pasado habían sido la Galia romana. La costumbre franca de dividir las tierras entre los hijos en lugar de mantenerlas unificadas (junto a la dificultad técnica de administrarlas de forma centralizada) deshizo sucesivamente las conquistas merovingias y carolingias (las de Carlo Magno, tan megalómano que tras su unificación de Francia y las zonas aledañas decidió refundar el Imperio Romano, allá por el año 800).

Una octavilla de la Paz de Westfalia de 1648

Al fin Francia vivió un fuerte periodo de reunificación en torno a París desde el siglo XIV, desde que en la Guerra de los Cien Años (la de Juana de Arco) logró recuperar la mitad del país, del cual se habían apoderado los ingleses. Sucesivamente la corte de París fue apoderándose de los territorios de sus propios señores feudales e imponiendo una administración más directa que le permitiera recoger impuestos y conformar ejércitos para seguir conquistando más territorios. Así París fue imponiendo su soberanía sobre Francia. Para la época del rey Francisco I (el mecenas de Leonardo da Vinci, de allí sus obras en el Louvre), a inicios del siglo XVI (los años 1500), el proceso de fortalecimiento del Estado francés era tan temido por el resto de cortes europeas que todos sus vecinos se unieron en su contra.

De forma interesante, España materializó este miedo a través de una admirable diplomacia dinástica que en un par de generaciones pasó de unificar los reinos peninsulares (de Castilla y Aragón, por la época de los Reyes Católicos) a unificar en una sola corona también a Portugal, al Sacro Imperio Romano Germánico (Austria, o Alemania, como se le prefiera llamar en esta época), a los Países Bajos y a gran parte de Italia.

Francia pasaría nuevas crisis, desuniones y uniones, y seguiría buscando la forma de reinventarse y seguir fortaleciendo las instituciones administrativas y militares del Estado moderno.

España, por su parte, llegó a una mezcla de coronas tal en aquella época (siglo XVI), que hoy el escudo de Bogotá sigue enarbolando el Reichsadler o águila imperial alemana (heredada de la heráldica romana), que también usa hoy la República Federal Alemana en su escudo. Solo que en el caso de Bogotá el águila carga en sus garras un par de granadas (las frutas), para simbolizar que se trata de la Nueva Granada, nombrada así en honor al territorio andaluz (Granada) que los castellanos y aragoneses habían conquistado a los árabes poco antes de la conquista de América y la fundación de Bogotá.

Ni qué decir del escudo actual de la ciudad de Tunja, que enarbola un águila bicéfala, también imperial, pero esta vez heredada del imperio bizantino, o sea de la parte griega del Imperio Romano que sobrevivió hasta el siglo XV, en pleno renacimiento, y cuyos símbolos fueron retomados entonces por españoles y alemanes (o austriacos) en esta época de unificación y mezcolanza. Un águila bicéfala greco-alemana, tiene Tunja, con castillos y leones en su interior. También tiene un vellón (digamos, una ruana) de oro, otro símbolo también de origen griego pero adoptado por señores franceses (los de Borgoña) que se oponían al centralismo de París y que por eso se unieron a españoles y alemanes (o austriacos) terminando en el escudo de todos ellos, incluyendo a los tunjanos.

Difícil que hoy los hinchas de Millonarios y Santa Fe, que según el diseño de la camisera enarbolan en sus brazos el Reichsalder, o que los tunjanos que portan el águila imperial bicéfala bizantina en sus botellas de Aguardiente Líder, sean conscientes de lo temprano que les llegó la globalización. Pero el caso es que, en el siglo XVI, para oponerse a la modernización del Estado francés, surgió un vasto imperio que, para su funcionamiento, también tuvo que forzarse a desarrollar un derecho y una administración modernos, para poder funcionar. De ese pesado Estado hispano-alemán (o austriaco) renacentista vienen muchas de nuestras herencias, no solo simbólicas, sino también institucionales en Latino América, pero ya habrá ocasión después de hablar de esta parte del mundo.

De ese pesado aparataje estatal se terminarían de independizar la mitad de los Países Bajos en Westfalia, y se independizarían después las repúblicas americanas.

Alemania, por su parte, es un caso igual de estrambótico. Uno de los ejemplos hoy más citados de Estado moderno, y allende su exótica aventura de la mano de los españoles, Alemania ha pasado la mayor parte de su historia bajo formas de organización bien alejadas de los modelos estatales.

Los alemanes hicieron parte (junto con los franceses) de ese renacimiento del Imperio Romano que proclamó Carlomagno por el año 800. Aunque el imperio alemán (el Sacro Imperio Romano Germánico) realmente tomó forma más de siglo y medio después, los alemanes contabilizan toda una sucesión de emperadores (ellos les llaman “káiseres”, “césar” en alemán) desde Carlos I (Carlomagno) en el 800, pasando por el español (en realidad nacido en Bélgica) Carlos V en los años 1500 (el que le dio las águilas imperiales a Millonarios, Santa Fe y al Aguardiente Líder), hasta que el emperador Francisco II disolvió el imperio en 1806 ante la invasión de Napoleón. De este primer experimento de un milenio y seis años viene la idea de una Reich que dure 1000 años.

Dicho sea de paso, Francisco II siguió siendo káiser, ahora como Francisco I, del Imperio Austriaco (luego, Austro-Húngaro), y fue el bisabuelo del finado Franz Ferninand, el archiduque cuyo asesinato desencadenó la Primera Guerra Mundial.

Mientras que los alemanes del sur (los austriacos) persistieron hasta entrado el siglo XX en su modelo milenario de imperio, no de Estado moderno, los del norte se fueron uniendo a un proyecto distinto. Uno de los muchos principados alemanes agrupados por el Imperio, Prusia (hoy entre Polonia y la posesión rusa de Kaliningrado), fue imponiendo su soberanía sobre otros señoríos alemanes del noreste al noroeste de Alemania durante todo el siglo XVIII. Cuando en el siglo XIX desapareció el vetusto Sacro Imperio, Prusia impuso su propia confederación de principados alemanes y la ató a través de la integración económica (el llamado Zollverein), con lo que sentó las bases del ahora sí denominado Imperio Alemán o Deutsches Reich.

Westfaelischer Friede in Muenster (Gerard Terborch 1648)o

Es interesante cómo, hasta el siglo XIX, una entidad política tan lejana del Estado moderno (que se venía formando hacía cinco siglos en Francia, España y los Países Bajos) sentó las bases del dominio militar y administrativo del Estado a través de la integración económica. Fue bajo este segundo Reich (si seguimos el orden de los Estados alemanes) que Max Weber vivió y conceptuó al Estado moderno.

Al cabo de todo este proceso alemán llegaría y un mediocre y efímero “tercer Reich”, que en una década acabó con muchísimo más de lo que aspiró a construir.

Y ahora, luego de no pocas más guerras sangrientas, estos y otros proyectos de Estado moderno europeo intentan una nueva integración administrativa y económica. Pero ya habrá espacio también para hablar del tiempo presente.

Baste por ahora un último ejemplo, Inglaterra. Un reino periférico y débil cuya condición derivó en la toma del poder por parte de los comerciantes y pequeños industriales, o burgueses. Mientras que los poderosos reyes y emperadores continentales imponían sus tributos sobre el comercio europeo y global, para hacerse a enormes ejércitos y fortificaciones, el débil monarca inglés tuvo que ceder ante los que no se dejaban imponer sus impuestos. Esta rebelión en contra la imposición del Estado moderno de tipo weberiano dio pie, nada menos, que al Estado liberal. A instituciones de dominación administradas, no por el monarca, sino por un parlamento representativo de comerciantes e industriales. Y eso ya lo había hecho Inglaterra en 1680, 100 años antes que Francia con sus revoluciones en medio de sus ires y sus venires (ya habrá tiempo de abordar ese otro mito que es la Revolución Francesa). Mientras que el continente se seguía ocupando de las guerras comerciales y tributarias de los reyes modernos, Gran Bretaña se dedicaba cómodamente a la revolución industrial y a la edificación de su imperio económico global.

Y estos son solo los diversos ejemplos de Europa occidental, sin mencionar a Italia y dejando de lado otras historias interesantísimas como las de Lituania, Polonia y Rusia.

De cómo se deificó el Estado en la academia

A pesar de este rico proceso histórico que dio origen a semejantes instituciones socio-políticas, un legado del creacionismo Westfaliano es haber hecho del Estado moderno uno de los elementos más antropomorfizados de las ciencias sociales. Antropomorfizar es la tendencia a darle cualidades humanas a algo que no es humano y que, por lo tanto, no las tiene. Las y los internacionalistas suelen hacer eso con el Estado. Hablan de los países como si fueran personas, que piensan, que sienten, que quieren. Que tienen miedo u odio y por ello se arman y se atacan entre sí. Que son inteligentes y por ello comercian o hacen alianzas. Muchos tragan entero la existencia de figuras míticas como el Leviatán que Thomas Hobbes predicó.

Al tratar a los Estados como personas, las aulas donde se pregonan las Relaciones Internacionales tienden a la idolatría de estas instituciones que, como se ha visto, son estructuras institucionales de diverso tipo, surgidas para administrar el ejercicio del poder sobre poblaciones y territorios. No seres pensantes y sintientes; quien así lo crea venera falsos ídolos.

El exceso de Westfalianismo lleva a antropomorfizar los Estados, atribuirles un alma hasta deificarlos y venerarlos. Esta reflexión busca poner en contexto a estas extrañas y complejas estructuras sociales que nos gobiernan, hoy en nombre de nosotros mismos, cerniéndose sobre nosotros como elefantes con patas de araña. Nada mal sostener estas reflexiones sobre lo que es y no es el Estado para imaginar cómo mejorarlo (y no solamente cómo quejarse de él y criticarlo).

Ya luego habrá tiempo de dedicarse a otros mitos y fantasías, como aquella de la “nación”.

[1] Aunque era una guerra a escala europea, por tratarse de un conflicto entre varios imperios coloniales, las acciones beligerantes también se replicaron en otras partes del mundo, por lo que no es impreciso llamarla una guerra mundial, 300 años antes de las que conocemos popularmente como “guerras mundiales”.

[2] Vale recordar que Holanda (y holandés) es una sinécdoque de los Países Bajos o Nederlands (y de neerlandés), la región conformada por 17 provincias en los siglos XVI y XVII, siete de las cuales se independizaron de España (que a la sazón las poseía jurídicamente) en la Guerra de los Ochenta Años, y la principal de las cuales era Holanda.