Bielorrusia, un nuevo pulso entre Moscú y Occidente

Mauricio Jaramillo Jassir

Mauricio Jaramillo Jassir

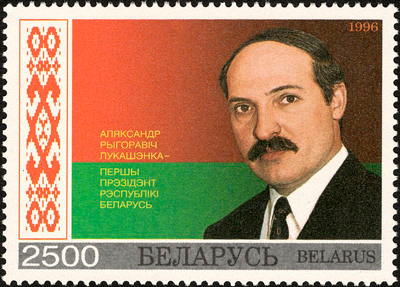

Los últimos meses relevan la fragilidad de quien se pensó hasta hace poco, como uno de los pocos líderes inamovibles que aun permanecen en el mundo, Alexander Lukashenko.

Desde que fuese elegido presidente en 1994, ha gobernado bajo la sombra de las prácticas soviéticas y en los últimos procesos electorales se ha enfrentado con Europa, a propósito de la falta de garantías para la oposición. Dos de los que fueran aliados soviéticos Polonia y Lituania -esta última incluso república parte del extinto modelo comunista- se han convertido en bastiones de la oposición que nunca como antes había gozado de semejante visibilidad regional e internacional. Por consiguiente, la disidencia estima que no habrá mejor momento para lograr, de una vez por todas, la anhelada transición hacia un sistema de partidos más equilibrado.

Lukashenko se sumaría a la lista de Saddam Hussein, Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi, Abdelaziz Buteflika,y Omar al Bashir, es decir, de mandatarios acusados por occidente de concentrar el poder y perseguir sin descanso a contradictores, mientras sobre algunos de los regímenes más autoritarios prevalece un silencio tan cómplice y contradictorio como aterrador. Con la misma lógica, algunos aventuran comparaciones con Nicolás Maduro en Venezuela, y con los levantamientos que hace algunos años en Georgia, Ucrania y Kirguistán acabaron con gobiernos de abierta simpatía hacia Moscú.

Sin embargo, el caso bielorruso es bien distinto y las comparaciones son más bien forzadas. La situación económica en otras coyunturas ha sido fundamental para precipitar la caída de gobiernos acusados de autoritarismo, tal como fue el caso visible de Buteflika y al Bashir que no solamente enfrentaban una crisis de legitimidad por la longevidad de sus periodos, sino que la escasez de alimentos terminó colmando la paciencia especialmente de los más jóvenes, desapegados respecto de los valores en los que se mantenía la vigencia de proyectos autoritarios. En contraste con la precariedad de la situación económica argelina, sudanesa y valga incluir el ejemplo venezolano, Bielorrusia no atravesaba al momento de la controvertida reelección de Lukashenko por una crisis económica representativa.

Eso sí llamaba la atención la política negacionista respecto del Covid que puso en evidencia el despotismo rampante. Sin embargo, uno de los pilares de su gestión había sido precisamente la concreción de un ingreso de 500 dólares que les ha permitido a muchos bielorrusos acceso a un mínimo vital. Claro está, la dinamización y mantenimiento de la salud de la economía bielorrusa depende en buena medida de Rusia que, a través de subvenciones ha desempeñado un papel clave en su sistema productivo y en la legitimidad de Lukashenko. Lo que Occidente denuncia como una injerencia sistemática de Moscú, no es otra cosa que una alianza estratégica marcada en el último tiempo, por el desgaste como consecuencia de los cambios en la política exterior que pretendió el mandatario bielorruso.

A diferencia de las revoluciones de colores ocurridas en Georgia, Ucrania y Kirguistán hace más de diez años, la crisis actual bielorrusa no pasa por un proyecto concreto en manos de la oposición. La principal rival de Lukashenko en las elecciones presidenciales cuyos resultados no fueron reconocidas por la oposición, Svetlana Tijanovskaya, aclaró siempre que no estaba interesada en ejercer como presidenta, sino que simplemente buscaba acelerar una aplazable y urgente transición hacia un sistema político que permitiera la alternación, garantías para la oposición y un pluralismo. En ese nuevo proyecto político, no se reivindica un cambio drástico en la relación con Moscú de la cual Minsk depende en extremo. De igual forma, la salida del territorio de buena parte de la dirigencia opositora complica aun más un posible acceso de una corriente alternativa al poder. Esto revela un marcado contraste con las denominadas revoluciones de colores donde la oposición tenía a su dirigencia preparada para la ascensión al poder como efectivamente sucedió luego del reconteo de votos y la repetición de elecciones.

De otra parte, el rol de Europa está fuertemente condicionado por el pasado, pues en los casos de Georgia y Ucrania, el bloque trató de apoyar estos movimientos de resistencia civil, apostando por una democratización, pero aquello fue más una ilusión que realidad. En el corto plazo se produjeron algunos cambios, pero en el largo, aparecieron duros reveses y ambos están lejos de representan un paradigma de democracia. De igual modo, la ampliación de la UE parece limitada a fijar sus fronteras en los Balcanes occidentales para que Serbia, Macedonia y Montenegro sean miembros, pero el ideal de un bloque ampliado para incluir a más países otrora del bloque soviético parece improbable como costoso y poco práctico. En especial si se toma en consideración la forma como algunos de estos Estados que se incorporaron en 2004 y 2007 han engrosado las filas del denominado euroesceptisismo.

Vale mencionar que muchos de estos contradijeron a Alemania y Francia justo antes de ingresar al bloque, apoyando la invasión de EE. UU. a Irak, lo que marcó la pauta de muchas de sus posiciones ulteriores en política exterior. Dicho de otro modo, el ingreso de más países afines al discurso polaco, húngaro y checo hace vaticinar una Europa menos comprometida con valores que le permitieron aflorar hace 15 años, pero que se han venido poniendo en entredicho por un populismo con alcances en la diplomacia. El último episodio ha sido por cuenta del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel que contradice la postura por décadas defendida por los europeos.

Estados Unidos, por su parte, ha modificado seriamente su rol en la OTAN pues vale recordar que Trump llegó con un discurso crítico respecto de la Alianza en el que denunciaba la forma como Washington aportaba en demasía, mientras algunos Estados pequeños de Europa Central y Oriental poco o nada contribuían.

Todo parece indicar que Rusia sigue siendo un aliado necesario para garantizar la estabilidad de Europa y aunque exista una marcada simpatía por la disidencia bielorrusa especialmente en Polonia y Lituania, los más férreos contradictores de Lukashenko, difícilmente habrá una potencia con margen político para participar de la reconstrucción del sistema político bielorruso.