Identidad y capitalismo, o de cómo el capitalismo nos hace promesas que sabotea

Tomás Felipe Molina

Tomás Felipe Molina

Comúnmente escuchamos decir que los colombianos no tenemos identidad propia, pues nuestra alma es mudable y servil: se adapta a lo que sea que esté de moda en EEUU o Europa.

Una mirada más atenta revela que, de hecho, las sociedades capitalistas carecen de identidades estables. El capitalismo se caracteriza porque nos promete un pertenecer a algo (una comunidad, una sociedad, un país, etc.) por medio del consumo. Sin embargo, sabotea constantemente su propia promesa, debido a que cumplirla significaría su destrucción. En las siguientes líneas quiero mostrar por qué.

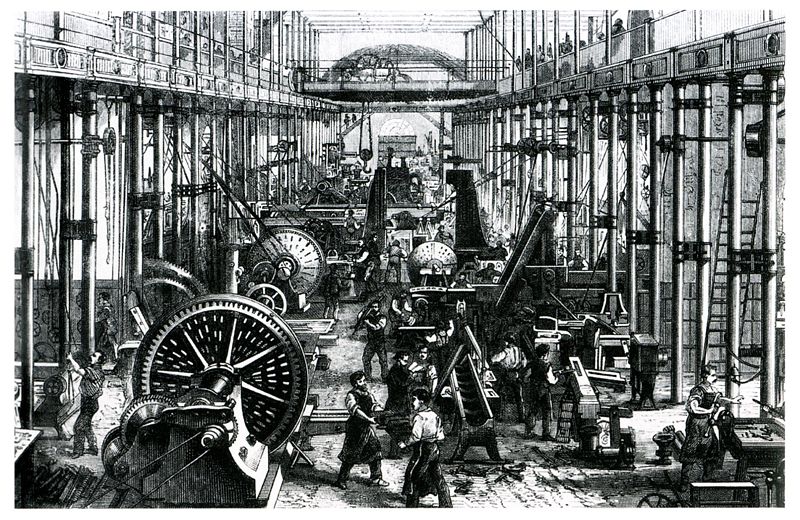

El siglo XIX estuvo repleto de críticos del capitalismo. A pesar de su variedad ideológica tenían un punto en común. Románticos, reaccionarios y marxistas, por ejemplo, entendieron que nuestro sistema económico había sido el principal culpable de la destrucción de las sociedades tradicionales. Estas se caracterizaban por la estabilidad de la identidad de sus miembros. Allí los lazos familiares, las relaciones basadas en la fidelidad y Dios se encargaban de darles un papel incuestionable a los individuos. Si éramos campesinos o reyes se debía a que nuestra familia, la fidelidad a nuestros superiores y la divinidad así lo mandaban. El capitalismo acabó con eso. No fue el único culpable, pero sin duda está entre los principales. Su mensaje es que podemos ser lo que queramos. No estamos predeterminados por nada. Incluso demanda que nos reinventemos constantemente. Con el capitalismo nos liberamos cada vez más de las antiguas imágenes de autoridad y nos lanzamos hacia el futuro para ser lo que queremos ser. Esto implica que las identidades estables del pasado desaparecieron. Hoy vivimos en un mundo de identidades cambiantes, móviles, heraclitianas. Los dogmas del pasado se han esfumado y los de hoy se abolirán mañana. Marx lo ponía de esta manera en su célebre Manifiesto Comunista:

“La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma, lo santo es profanado, y, al fin, el hombre se ve constreñido, por la fuerza de las cosas, a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás”.

Esto ha tenido un cierto impacto positivo. La capacidad de determinar nuestro propio destino es mucho mayor hoy que hace cinco siglos. Es difícil renunciar a la autonomía que hemos ganado. El problema es que seguimos anhelando los viejos lazos que unían las sociedades premodernas: queremos pertenecer a algo de manera estable, solo que ya no tenemos un ancla que nos lo permita. La autonomía mira con nostalgia las épocas en que todavía pertenecíamos sin lugar a dudas a una comunidad, al tiempo que las rechaza por no cumplir con el principio de subjetividad. El capitalismo, como siempre, ofrece una promesa que también pretende ser una salida de esta situación: podemos recuperar nuestra identidad estable por medios mercantiles. En otras palabras, al comprar una mercancía recuperaremos el sentido de pertenencia que la modernidad aniquiló. Si uso tal o cual marca de ropa, si llevo tal o cual estilo de vida, perteneceré a un grupo social y nadie lo dudará. Sin embargo, el capitalismo también sabotea la realización de su promesa, pues en caso de cumplirla desaparecería. La única identidad que el sujeto capitalista tiene de manera permanente es la ausencia de una identidad. Veamos por qué.

El capitalismo es acumulación ilimitada. Solo se acumula cuando los sujetos no tienen suficiente, cuando necesitan más y más. ¿Para qué hacerlo de otro modo? Una satisfacción última contradice la mecánica misma del capitalismo. Los sujetos, sin embargo, creen que sí existe. Pongámoslo de esta manera: no hay límite a las necesidades y deseos que el capitalismo pueda crear; al mismo tiempo, nos promete que sí hay un límite: la Mercancía que saciará nuestra hambre, el Objeto que curará nuestra sed. El capitalismo requiere que los sujetos se comprometan con la idea de una acumulación infinita y que, paradójicamente, crean que existe una satisfacción última al final de la acumulación. Esta lógica explica por qué el capitalismo no puede crear identidades estables. En efecto, no es solo que haya destruido las antiguas lógicas comunitarias, feudales y premodernas. El problema está en que hay una promesa falsa: nos dice que hay una mercancía última que nos dará una identidad estable, aunque al mismo tiempo necesitamos comprar mercancías una y otra vez justo porque esa mercancía no existe. Perseguimos una nada. El capitalismo es una carrera hacia lo inexistente donde acumulamos lo que no necesitamos. La satisfacción que el capitalismo nos ofrece es siempre pasajera: necesitamos comprar más para garantizar la consistencia ontológica de nuestro ser, de nuestra pertenencia. Hoy el consumo ha reemplazado el lugar de Dios en el antiguo universo teológico: es la fuente última de significado. Con el problema, claro, de que ese significado nunca es alcanzado del todo. El goce pleno de una identidad está fuera de nuestro alcance.

Hoy tenemos dos lecturas hegemónicas de este problema. La primera es la pseudo budista. Consiste en la siguiente idea: “debes aceptar el cambio, todo es transitorio, nada es real, la sustancia no existe”. Uno podría llamar a esta lectura “Nagarjuna en Wall Street”. Ofrece una mística y útil —para el sistema, claro— interpretación de las contradicciones del capitalismo. La segunda es la gnóstica. Podemos resumirla así: “la insatisfacción en este mundo es producto de un error primordial; existe un mundo más allá donde existe la satisfacción última”. Esta interpretación también sirve al capitalismo, pues “el mundo más allá” casi siempre termina representado por una mercancía que supuestamente calmará nuestra sed. En la práctica, por tanto, no termina resultando en una huida de los placeres carnales —como era el caso de los bogomilos y cátaros que predicaban en la Europa medieval— sino en su aceptación. La idea es que más allá de ellos se encuentra el objeto sublime que se nos promete. Detrás de cada fría Coca-Cola; detrás de un pantalón de Zara; o quizá detrás de unas papas fritas de pueda estar el secreto de la identidad que tanto buscamos. Aunque lo más probable es que no sea así, lo seguimos buscando. Ya no sufrimos de los problemas del medieval, pero sin duda hemos conseguido meternos en uno bien grave.