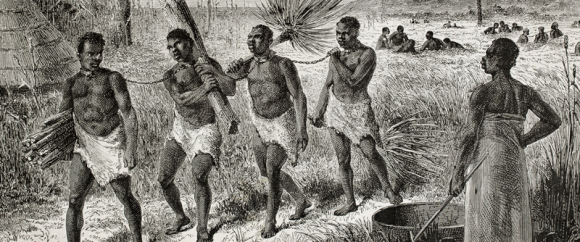

En el marco del día de la abolición de la esclavización en Colombia, conmemorado el 21 de mayo a partir de la Ley Segunda de 1851, que otorgó la libertad a las personas esclavizadas de ascendencia africana, surge la necesidad de reflexionar y abordar la marginación histórica de este grupo étnico en los relatos convencionales de Colombia.

A lo largo de los siglos, la comunidad afrodescendiente en el país fue sometida a la esclavización, a la privación de voz y a la falta de reconocimiento, quedando relegada a meros registros de inventario y documentos de compraventa. Este despojo de identidad y dignidad ha dejado un legado de invisibilidad que persiste hasta el día de hoy. La esclavización no solo implicó la privación de libertad, sino también la negación de su individualidad y la supresión de sus historias. Estas personas no fueron retratadas en las crónicas de la época ni se contaron sus sueños, luchas o logros; en lugar de ello, fueron reducidas a simples mercancías y cifras.

Diana Carolina Angulo Ramírez, docente de nuestra Escuela de Ciencias Humanas y coordinadora del Semillero de Estudios Afrocolombianos en la Universidad del Rosario, destaca que “La aprobación de la ley de abolición de la esclavización es un hito crucial en la historia de Colombia. Este suceso marca el reconocimiento de que, durante la colonia y la posterior formación de la República, el país participó en la trata trasatlántica de la esclavización y el colonialismo. Este hecho implica asumir una deuda histórica con los pueblos étnicos, afrodescendientes, negros, raizales y palanqueros, así como con los pueblos indígenas”.

Según la catedrática, “la ausencia de historias de las personas afrodescendientes plantea interrogantes sobre la comprensión del pasado y su influencia en el presente. ¿Cómo podemos comprender realmente la sociedad colombiana si carecemos de registros, ya sea escritos, visuales o narrativos, sobre las experiencias y contribuciones de las personas afrodescendientes? ¿Cómo podemos aspirar a construir un futuro inclusivo y justo si nos falta información al respecto?”

Según la profesora afrocolombiana, “lo primero es reconocer que somos un país que tuvo su génesis en la segregación racial, la discriminación racial y el racismo. Abrir este diálogo nacional permitirá comenzar a escribir, investigar y relatar otras historias: las historias de las personas esclavizadas. Honrar su memoria, dignificar su recuerdo e incluirlos dentro de las investigaciones historiográficas son pasos cruciales”.

Para abordar esta brecha y avanzar hacia una sociedad más equitativa, respetuosa de la diversidad e incluyente, también es necesario trabajar principalmente en dos ejes:

1. Revisión y reconstrucción de historias: Es fundamental revisar los registros históricos existentes en busca de evidencia de las vidas y experiencias de las personas afrodescendientes en Colombia, reconstruyendo narrativas desde el arte y otras metodologías.

2. Educación y sensibilización: Es crucial integrar la historia y las contribuciones de las personas afrodescendientes en los programas educativos, sensibilizando sobre la importancia de reconocer y valorar la diversidad étnica y cultural de Colombia.

“En este sentido, como afrocolombianos estamos comprometidos en incorporar nuevas perspectivas, metodologías e investigaciones para rescatar un pasado que ha sido ignorado y relegado al olvido. Reconocer nuestra condición como descendientes de las víctimas de la trata transatlántica nos permite comprender nuestra identidad y nos brinda la oportunidad de combatir el racismo y la discriminación racial arraigados en nuestra sociedad”, afirma la profesora Diana.