1. La imagen como vehículo de opinión y construcción, a propósito de este año de elecciones

A merced de la época preelectoral surge la pregunta de cuál es el verdadero alcance de una buena imagen, qué es lo que hace que en este mar de visualizaciones efímeras algunas lleguen a obtener el estatus de “icónicas” hoy en día y que otras se silencien o se apaguen.

En este contexto, surge Imaginando América Latina. Historia y cultura visual, siglos XIX-XXI, publicación del grupo de investigación Historias Conectadas, de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, que justamente tiene un interés desde la disciplina histórica y desde las ciencias humanas por interpretar las fuentes visuales como producciones intencionalmente elaboradas y difundidas tanto en momentos como en espacios particulares.

El libro, escrito en colaboración con académicos de otras universidades y con estudiantes, en una especie de “laboratorio”, aborda cinco ejes o debates sobre los usos y apropiaciones que dichas imágenes –en medio de sus especificidades materiales y simbólicas– han tenido en el desarrollo de doce casos históricos concretos.

“En Colombia se trabaja con fuentes más convencionales, que son las escritas, como documentos de archivo, y hay muy poca literatura sobre imágenes. Tradicionalmente, los historiadores han dicho que las imágenes no son una fuente tan confiable por ser subjetivas, que no tienen el mismo grado de información de un documento, etcétera, pero nosotros creemos simplemente que son una fuente diferente, que debe ser vista en el mismo rango y analizada con el mismo método crítico, por supuesto teniendo en cuenta sus particularidades”, dicen Sven Schuster y Óscar Daniel Hernández, editores académicos de la compilación.

Los puntos en los que coinciden las historias

Si bien las aproximaciones son variadas y abarcan un amplio conjunto de procesos latinoamericanos ocurridos entre los siglos XIX y XXI, en países como Chile, Brasil, Perú, Colombia y Argentina, hay polos a tierra que las unen. “En primer lugar, en ellas las imágenes tienen el poder de incidir, transformar o crear realidades, es decir que no son simplemente ventanas transparentes al pasado, puestas para ilustrar un tema. Las historias recopiladas dan fe de que hay que dejar a un lado la vista inocente y pensar en ellas como las demás fuentes, es decir, con el instinto del historiador, con sospecha, con análisis y que la misma imagen se relacione con aspectos de ese periodo puntual del pasado”, señala Óscar Daniel Hernández, profesor auxiliar de la Escuela de Ciencias Humanas.

A propósito de la sospecha, basta pensar en el retoque de fotografías, que existe desde el siglo XIX, aunque hoy hay una mayor conciencia por el photoshop, pero que no es algo nuevo para la historia.

Otro punto de encuentro, que a su vez es un logro del libro, es que “abre muchas preguntas, de manera que queda claro que tenemos que invertir más en estudios tendientes a encontrar metodologías para analizar imágenes. En Alemania se habla de una ciencia de la imagen, que aunque todavía no se ha conformado, ya está en curso”, indica Sven Schuster, profesor de la misma Escuela de la Universidad del Rosario.

Un tercer elemento que vale la pena destacar es que muchos temas que se creían agotados o estudiados, muestran nuevas vertientes de investigación cuando se toman en cuenta las imágenes encontradas. Es el caso de la masacre de las bananeras, en el que se puede ahondar mucho más si se amplía la base de las fuentes consultadas con imágenes. Cabe recordar que el dueño de las plantaciones, United Fruit Company (UFCO), publicó imágenes para mostrar que no había pasado nada y que las cosas estaban bien, cuando no era así.

En síntesis, a partir de una mirada más integral de las imágenes, en medio del panorama político que está a la orden del día, se hace un llamado para asumir una postura, ojalá desde una perspectiva crítica, que contemple pensar que nada de eso es algo natural, que hay muchas personas detrás de lo que se ve: el Estado, élites políticas, gente de la oposición o en el poder, periodistas, civiles con intereses específicos, etcétera, que acuden a la imagen como un vehículo de opinión y que en la construcción de memoria jugarán un papel central.

En este sentido, tomando como referente casos de América Latina consignados en el libro de la Universidad del Rosario, podemos constatar cómo se generan sensaciones cuando se trata de conquistar audiencias o ganar adeptos y cómo en esas historias ciertos conflictos se minimizaron o se usaron distractores para desviar la atención sobre otros temas relevantes, lo que sin duda en este momento se configura como una coyuntura interesante.

A manera de abrebocas, se mencionan aquí los dos capítulos del libro contenidos en el bloque sobre Propaganda política e imagen. El primero, sobre la propaganda proestatal utilizada en el régimen de Getúlio Vargas para legitimar la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial; y el segundo, acerca del uso de imágenes por parte del Gobierno de Juan Velasco Alvarado para impulsar mediáticamente la Reforma Agraria de 1969 en Perú.

Caso Brasil y la Segunda Guerra Mundial

El autor de este ensayo plantea que, en medio de las inestabilidades del régimen, la Segunda Guerra Mundial fue la oportunidad perfecta para canalizar la atención y las críticas internas hacia un discurso de unidad nacional proclamado por el mismo Vargas, quien estratégicamente habría tomado posición en el conflicto, al prestar su apoyo político a Estados Unidos y los países aliados. Así, la percepción negativa que se tenía del ‘Estado Novo’ como un aparato administrativo represor fue manipulada mediante discursos y ensamblajes visuales para legitimar el régimen como un gobierno heroico, protector de intereses comunes y receptor de una modernidad prometida por los protagonistas “occidentales” de la segunda conflagración mundial.

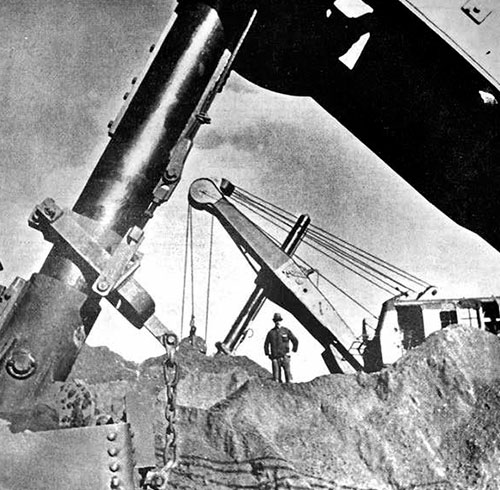

Caso Perú y la Reforma Agraria

Sobre este momento de la historia, cuenta la autora que curiosamente en el régimen militar de Velasco se buscaba generar cambios drásticos en la distribución de la tierra, la cual para principios de los años 60 reflejaba desigualdades abismales entre pequeñas y grandes unidades agropecuarias. (…) Así que surgió la necesidad de movilizar a sectores populares –principalmente campesinos– que apoyaran la iniciativa del Gobierno y dirigir “desde arriba”, una revolución contra el gran latifundio, a fin de perseguir una democratización de la tierra sustentada en un modelo de cooperativas agrarias. La autora destaca las modalidades en que dicha revolución fue representada visualmente, a través de una compleja comunicación de masas donde el Estado empleó símbolos tanto indígenas como campesinos para personificar la consigna de la reforma en rostros y sectores sociales específicos. Tal proceso tuvo partes problemáticas, donde la imagen idealizada de las clases populares no siempre reflejaba una agencia política asignada por el Gobierno a estos; una ruptura que invita inevitablemente a pensar la representación como ejercicio de poderes en permanente definición.

Es el caso de la masacre de las bananeras, cabe recordar que la United Fruit Company publicó imágenes para mostrar que no había pasado nada y que las cosas estaban bien, cuando no era así.

2. Vivimos en un mundo “hipervisual”

El libro Imaginando América Latina. Historia y cultura visual, siglos XIX-XXI, compilado por los profesores de la Universidad del Rosario, Sven Schuster y Óscar Daniel Hernández, permite sacar otras conclusiones, además de las mencionadas anteriormente, y mirar las características de ese mundo visual en el que se vive.

Para comprender mejor esas particularidades, se transcriben algunos apartes de la introducción misma de la obra: En los albores del siglo XXI, en la era de la globalización informática, económica y cultural, estamos saturados de imágenes provenientes de cualquier contexto geográfico y social imaginable.

En los países industrializados, los jóvenes pasan una gran parte del día absorbiendo informaciones visuales transferidas por sus portátiles, tablets y smartphones. Todos están inmersos en un mundo “hipervisual”, cuyos contenidos circulan entre millones de personas en “tiempo real” y cambian de sentido constantemente, dependiendo del contexto social de cada destinatario.

No obstante, aún se excluye a millones de personas en África, Asia y América Latina de la supuesta aldea global imaginada por Marshall McLuhan en los años 60, así que la “vieja” televisión todavía cumple un papel importante al llevar imágenes colectivas hasta los últimos rincones del planeta, sea Amazonas o África Central.

Así, estamos compartiendo películas, fotografías digitales o imágenes generadas por computador que, en su conjunto, forman una masa de datos tan vasta que hasta hace pocos años habría fácilmente excedido la capacidad de internet. Desde entonces, también han evolucionado las tecnologías de almacenamiento, y nos han dado la oportunidad de guardar y difundir imágenes en cantidades nunca antes imaginadas.

Descontextualización y el caso del Che Guevara

El historiador Gerhard Paul –para continuar con la citación textual del libro– comenta que la “hipervisualidad” de nuestros días, probablemente haga cada vez más difícil la creación de nuevos íconos mediáticos. A primera vista, esta idea puede parecer paradójica si pensamos que fue justamente la posibilidad de su reproducción ilimitada y la difusión masiva, por medio de agencias de imágenes, televisión e internet, aquello que permitió la aparición de íconos, al transformar imágenes particulares en productos sin lugar y sin pertenencia concreta.

Por otra parte, resulta evidente que la multiplicación y la filtración de información visual en cantidades nunca antes vistas desvía, cada vez más, la atención de los posibles destinatarios.

En la medida en que los íconos mediáticos se separan de su contexto original –autonomizándose de sus soportes materiales y transformándose en símbolos con nuevos significados– resulta más difícil crear y difundir algo original e impactante que logre ocupar nuestras mentes cada vez más distraídas. Según la teoría del agenda setting, es la impertinencia de las informaciones visuales transmitidas –por ejemplo la repetición continua de una imagen en un comercial– aquello que obtiene un efecto duradero, aunque no cumpla necesariamente con las expectativas de quienes encomendaron la producción de la imagen.

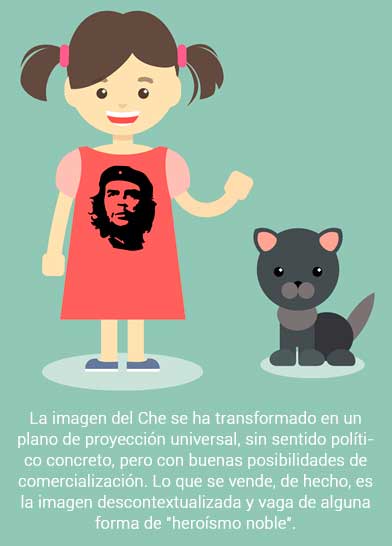

Así, por ejemplo, la fotografía omnipresente del Che Guevara con su boina, originalmente tomada durante un evento oficial en Cuba en los años 60, se encuentra hoy en millones de camisetas, discos, tazas, relojes y pancartas. Los consumidores de esta imagen, sin embargo, no son necesariamente personas que luchan contra la represión capitalista en algún lugar del “Tercer Mundo”. Más bien, la imagen del Che se ha transformado en un plano de proyección universal, sin sentido político concreto, pero con buenas posibilidades de comercialización. Lo que se vende, de hecho, es la imagen descontextualizada y vaga de alguna forma de “heroísmo noble”; cada uno tendrá otras asociaciones particulares al apropiarse de la imagen del revolucionario fallecido.

Más allá de profundizar en esto, el ejemplo reitera cómo se presenta en la actualidad una fuerte tendencia de descontextualización de las imágenes, lo cual incluye la eliminación de las huellas documentales –como leyendas escritas o márgenes “inútiles” en el caso de la fotografía– y ello posibilita su posterior iconización.

La lógica comercial o política de su distribución, así como la movilidad y la multiplicación masiva, sacan estas imágenes de su contexto de origen y las desplazan a contextos más abstractos, a sociedades y culturas completamente ajenas. En este proceso, sin duda, las imágenes pierden su lugar y su genealogía, para poder transformarse en íconos mediáticos.

La fotografía omnipresente del Che Guevara con su boina, originalmente tomada durante un evento oficial en Cuba en los años 60, se encuentra hoy en millones de camisetas, discos, tazas, relojes y pancartas.

3. Vistazo obligado a las manipulaciones

En tiempos de agenda electoral agitada, de irrupciones constantes de información e imágenes, de proliferación de grafitis y de circulación de fotos acompañadas de “verdades” elaboradas, vale la pena traer a colación esos ejemplos famosos que pusieron de manifiesto los alcances de la manipulación, con el único propósito de pensar en ellos a la hora de analizar lo que se recibe o comparte en redes sociales y en otros escenarios. Los profesores de la Universidad del Rosario, Óscar Daniel Hernández y Sven Schuster, destacan del libro Imaginando América Latina, el caso de Colin Powell y las imágenes que presentó ante las Naciones Unidas, en 2003, para justificar la invasión estadounidense a Iraq, con el fin de detectar “armas de destrucción masiva” inexistentes que resultaron ser simples falsificaciones.

“Aunque herramientas como photoshop facilitan en la actualidad la manipulación de imágenes electrónicas o fotografías digitales, la alteración de contenidos visuales no es un fenómeno reciente. En el siglo XX, el “maestro” en el empleo de estas técnicas era, sin duda, Stalin, quien mandó borrar a varios de sus adversarios políticos de las fotografías oficiales de la Unión Soviética, a tal punto que apareció prácticamente solo en algunos “retratos grupales”. Aparte de este episodio representativo, muchas otras fotografías, supuestamente verídicas, han sido manipuladas desde el siglo XX”, se señala en el libro.

Otro caso famoso hace referencia a la fotografía del soldado caído en la Guerra Civil Española, tomada por Robert Capa, que al parecer no fue directamente una manipulación, sino una descontextualización deliberada, ya que obedece a una foto tomada durante un entrenamiento y no en el frente, como Capa hizo creer a los medios masivos de la época. Lo cierto es que era una guerra, que los republicanos necesitaban ayuda internacional y que muchas veces una imagen dice más que mil palabras.

“Frente a esta encrucijada que –dependiendo de momentos y lugares– sitúa la interpretación de lo visual entre la credibilidad y el escepticismo, este libro se guía por la convicción de que la historia puede hacer un aporte significativo al estudio de las imágenes, al usarlas como fuentes primarias de climas sociales complejos”, registra la publicación.

En una frase: manipulaciones hay desde tiempos remotos y seguirá existiendo, de manera que de nuevo el llamado es a analizar con calma, a buscar argumentos en fuentes certeras y a contrastar o verificar las informaciones e imágenes antes de prestarse al juego o ser simples canales de divulgación sin filtros.

Más allá de la representación gráfica

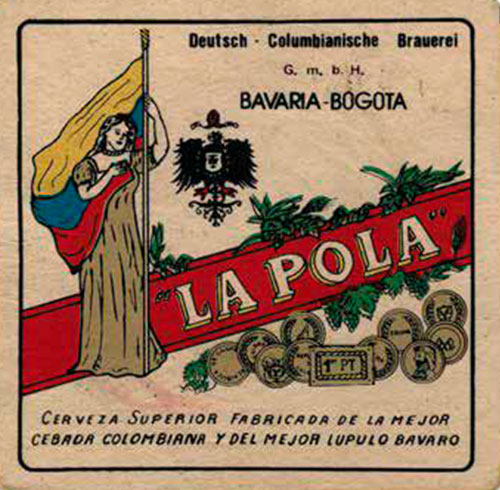

“Nos interesa pensar en la imagen en su propia materialidad. Concretamente, si la ve mucha o poca gente; el impacto de una foto que circula en un álbum es distinto al de una publicada en una revista publicitaria; queremos saber cómo se envían, cómo se retocan, cuáles son las técnicas y conocer el mismo soporte donde se desplazan, porque de lo contrario se trataría de algo muy abstracto. En el libro hay un capítulo dedicado al gremio industrial, que produjo en los años 50 varias revistas empresariales de interés público, que circulaban exclusivamente para el gremio. Ahí se movilizaban imágenes a primera vista técnicas, pero si se leen a partir de su complemento, que es el texto, adquieren más poder y un mensaje que se va descifrando poco a poco”, explica el profesor Hernández.

Este es otro alcance importante, mirar si las imágenes quedan plasmadas en soportes convencionales como la prensa o en otros menos ortodoxos como un grafiti. El capítulo del libro que retoma los murales de Salvador Allende en el marco de las movilizaciones de estudiantes, conduce a pensar que la imagen se encuentra en diversos espacios: uno textual, como un libro, y en sitios donde los agentes se toman el espacio público para manifestar distintas expresiones.

Según el profesor Hernández, hoy se integran más fuentes visuales, pero no hay espacios generados para reflexionar sobre cómo aproximarse a ellas.

“Las formas de mirar las imágenes también cambian con el tiempo, tienen historia y están influenciadas con las técnicas disponibles para mirar las cosas. Hoy, cuando un joven está lleno de imágenes hipermediáticas, no solo es la imagen la que tiene una historia, sino la forma de verla. A lo que se suma que hay imágenes que se construyen en la cabeza del espectador, de manera que hay que pensar tanto en las imágenes reales como en las mentales”, agrega el profesor Sven Schuster, al referirse a otros elementos que intervienen en este proceso visual.

|